戊辰戦争は、明治元年(西暦1868年)から明治2年(西暦1869年)にかけて行われた王政復古によって樹立された新政府側と、この新政府を受け入れられない旧徳川幕府側勢力との間に起きた内戦で、最終的には新政府側が勝利した内乱です。

この長期にわたる戦争の中で行われた様々な争いの1つの「鳥羽伏見の戦い」について、それぞれの立場の人達が理想とする自身の生き方に基づいて、どのように懸命に戦ったか、そして、その結果として世の中がどのように変わっていったかを紹介したいと思います。

文部科学省 学習指導要領「生きる力」

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm

先ず、江戸時代末期における日本国の状態は、欧米列強に比べてどのようなものであったかを考えてみましょう。

米国は、南北戦争が終わり奴隷解放宣言が出され、国の最高権力者である大統領は国民の投票で選ばれていました。つまり、男女差別は残っていたものの、主権在民の形を造っていました。

また、産業革命が進み工業が発達し、資本主義が発展しだしていました。

英国は、国王を戴いているものの、国を率いる首相は国民の投票で選ばれ、産業革命と工業と資本主義が最も発達し、世界一の強国となって、太陽が沈まない帝国と言われるほど広大な植民地を有していました。

仏蘭西は、革命で王制がなくなり、その他の点では、英国に近い形をとっていました。

独逸は、王制が残っており、その他の点では英国や仏蘭西に続いていましたが、出遅れたため植民地はほとんどありませんでした。

露西亜は、王制が残っており、工業化にも取り組み、西側への発展が英国、仏蘭西、独逸などに抑えられていたため、東側への発展を目指し東アジアへの南下政策を取り始めていました。

主として英国および仏蘭西が江戸時代末期の日本に関心を示し始め、日本の体制の変化に関わり始めました。

朝廷および江戸幕府および各藩においては、これらのことを、上層部から下級武士までが敏感に感じ始めていました。

最初、英国と仏蘭西が共に面食らったのは、日本の「朝廷」と「徳川幕府」という、権力の二重構造でした。

それでも、政治の民主化を進めながらも国王を戴くことを維持していた英国は、日本においては幕府が武力によって諸藩をコントロールしているが、国の大きな方針につては、幕府も天皇による勅許を求め、それによって諸藩や日本国民も納得していることに、やがて気がついたようでした。

歩きながら考える英国人は、日本人と付き合いながら、交易や、極端な場合である植民地化までを、テーブルの上に載せて検討していましたが、日本では、仏教が重んじられキリスト教は禁じられていること、庶民も読み書きができるなど教育水準が世界レベルでみても極めて高いこと、庶民が正直であること、新しい知識の吸収に貪欲であること、薩摩藩などは大砲などの西洋の技術を吸収して近代戦に備えていること、日本国内の数十万という数の帯刀している武士達は名誉を重んじ、場合によってはそれを切腹をしてまで護ろうとすることなどを知って、並大抵のことでは植民地化はできそうにないと判断しました。

また、15代徳川幕府将軍・徳川慶喜が大政奉還をしてしまったので、薩摩藩など一つだけを借金で身動きできないようにすることも困難になり、努力を交易に絞ることにしたようです。

長期戦略に長じた英国が、薩摩藩や長州藩に武器などで肩入れをするようになったのは、これらの藩が時の流れに乗っていると判断したからでしょう。

徳川慶喜の大政奉還によって、薩摩と長州の両藩へ下された討幕の密勅は宙に浮いてしまいました。

しかし、明確な討幕を目指す薩摩藩や長州藩の武士達は、旧幕府側に立つ藩や明確な討幕の意思を示さない藩に対する挑発行動を江戸や京で行うようになりました。

これらの行動は旧幕府側に立つ藩の激昂を招き、やがて、事態は1868年1月3日に、京都の郊外の鳥羽および伏見において、薩摩藩および長州藩によって構成された新政府軍と旧幕府軍との間の戦闘状態に至りました。

戊辰戦争の鳥羽伏見の戦いはこうして引き起こされました。

旧幕府側は、新政府側の戦略にのせられた感じです。

新政府軍の兵力が5千人、旧幕府軍の兵力が1万5千人であったと言われています。

この時点で、両軍が有する武器には大きな差はありませんでした。

しかし、新政府軍は錦旗と節刀を賜り、これによって正式に官軍とされ、一方、旧幕府軍は賊軍となってしまい、このことが、その後の戊辰戦争に大きな影響を与えることになります。

奇しくも、英国も見抜いていた、軽んじることのできない勅許の効果であったと思います。

その後、徳川慶喜は自軍を残したまま大阪城から海路を使って江戸方面に退却しました。

そして、雪崩をうって各藩が新政府側に立つようになり、鳥羽伏見の戦いで朝敵とされた藩も赦免を願い出るようになりました。

そのため、3月には、近畿以西は完全に新政府の支配下に入りました。

旧幕府は国際的に認められていた日本国政府としての地位も失ったのです。

ここで、皆さんに質問があります。

300年近くも鎖国を続けていた日本ですが、欧米列強による植民地化を防ぐことができた最大の理由は何であったと思いますか。

例えば、島国であって攻め込みにくいことでしょうか。宗教的なことでしょうか。

進取の気性に富んでいたからでしょうか。武力を蓄えていたからでしょうか。それとも政治システムのおかげでしょうか。

この件には諸説ありですが、私は、日本人の愛国心に伴う信念が非常に強かったからではないかと思います。

皆さんはどう思いましたか。

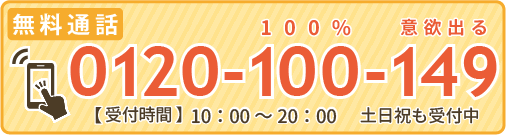

ひのきあすなろでは、無料の体験授業を実施しています。

ぜひ具体的な指導の様子を知る際に、ご活用ください!

体験授業の日程は相談頂けるので、忙しいお子さんにもぴったりです。

など、勉強に関するあらゆるお悩みをアドバイザーが解決致します!

家庭教師を検討している方、勉強に関するお悩みをお持ちの方、塾からの乗り換えを考えている方など、どんなお子さんもOK!

入会するかは、体験授業の後、じっくりとご家族でご相談いただければけっこうです。

まずは、お気軽に「無料の体験授業」で勉強に関する悩みについてアドバイスをうけてみませんか?

ひのきあすなろの指導では、勉強のやり方や習慣作りの指導から受験対策まで、お子さんの目標に合わせたカリキュラムを組んで指導をさせて頂いております。

ひのきあすなろが勧める勉強法は学年別・目的別に以下のページにて詳しくご案内させていただいています。

家庭教師のひのきあすなろでは、対面指導・オンライン指導の両方に対応しています。

対面での指導が難しい地域にお住まいの方や、感染症への感染リスク軽減などで対面指導が難しい場合などでも、指導を続けられる体制を整え、お子さんの学びがとまらないよう制度を整えて、指導を行っています。

家庭教師のひのきあすなろでは、無料の体験授業を実施しています。

小学生のお子さんには、一人で勉強する時の基本的な勉強の進め方や、予習復習のやり方など、勉強習慣を身に付け正しい勉強方法を身に付けていけるようなアドバイスをさせて頂きます。

小学生のお子さんは、まだまだ親御さんがサポートしてあげることが必要となることも多い年ごろです。お子さんが勉強面で悩んでいるようならば、試しに無料の体験授業にお申込み下さい。

体験授業では、指導豊富なスタッフがお子さんから今のお悩みや不安などを引き出し、解決に導いていきます。